高端有源医疗装备技术展对脉冲电场消融在持续性心房颤动中的应用进展进行了专题笔谈。

图片来源:实用心电与临床诊疗

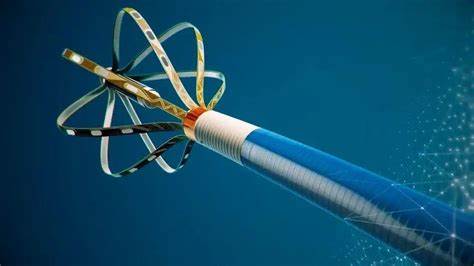

脉冲电场消融在持续性心房颤动中的应用进展

摘 要

导管消融是心房颤动(简称房颤)患者维持窦性心律较为有效的方法。而脉冲电场消融(pulsed field ablation,PFA)作为一种新的消融能量形式,具有组织选择性,其在阵发性房颤中的疗效已得到临床证实。而持续性房颤的消融更复杂、风险更高,目前PFA在持续性房颤中的应用也在逐渐增多。本文对PFA治疗持续性房颤的效果、并发症及其消融策略的最新研究进展进行综述。

关键词

持续性心房颤动;导管消融;肺静脉隔离;脉冲电场消融

引用格式

万云,丁静韵,卢媛,等. 脉冲电场消融在持续性心房颤动中的应用进展

[J].实用心电与临床诊疗, 2025,34(1):6-10.

DOI:10.13308/j.issn.2097-5716.2025.01.002

心房颤动(简称房颤)是临床上最常见的一种心律失常,据估计,2023年亚太地区房颤的绝对患病人数约为8 000万。房颤可导致脑卒中发生率明显升高,心力衰竭加重,患者生活质量降低,死亡率升高等。导管消融是房颤患者维持窦性心律较为有效的治疗方法,2024年欧洲心脏病学会(ESC)的房颤管理指南将其作为阵发性房颤的一线治疗方案(Ⅰ,A级推荐)。射频导管消融(简称射频消融)和冷冻球囊消融(简称冷冻消融)是房颤消融的传统方法,近年来,一种新的消融方式——脉冲电场消融(pulsed field ablation,PFA)因其独特优势而在房颤消融中得到应用。房颤分为阵发性和持续性,对前者通常采用单一肺静脉隔离(pulmonary vein isolation,PVI)的消融策略(包括热消融和冷冻消融),成功率在70%~90%。虽然PVI消融策略仍为房颤治疗的基石,但不少持续性房颤患者行射频消融时需额外增加线性消融或碎裂电位消融,风险也相应增加。射频消融大多为点消融,借此可实现线性消融;冷冻消融也可实现部分线性消融;而PFA导管大部分为皇冠、网篮或环状,进行线性消融时面临较大挑战。传统的导管消融技术可直接导致消融部位非选择性坏死,并可影响毗邻组织(如食管、膈神经等),且存在心脏穿孔、血管损伤、大出血、膈神经损伤、短暂性脑缺血发作/脑卒中、肺静脉狭窄等并发症的风险。PFA以非热消融方式消融组织,对心肌组织具有更高程度的选择性,不会引起相关结构改变,此特性能否带来临床并发症的减少值得期待。本文就PFA的机制、在持续性房颤中的治疗效果、并发症及其消融策略的相关研究进展进行综述。

1. 房颤消融及PFA的机制

房颤是一种进展性疾病,最初可能是由触发活动引起的阵发性房颤。随着心房基质的重构,阵发性房颤可能进展为持续性房颤,使用最佳药物治疗的阵发性房颤患者1年内进展为持续性房颤的风险高达10%~20%,而约12年后这一比例可升至50%~77%。相比之下,导管消融作为一种替代的治疗手段,对维持房颤患者的窦性心律具有较好的效果,能有效改善症状,延缓阵发性房颤转变为持续性房颤。

射频是使用最早也是目前使用最广的房颤消融能量。射频消融利用射频能量在消融部位进行逐点消融,使组织温度升高,进而导致细胞蛋白质变性和凝固性坏死,其应用于临床治疗房颤患者已有20余年。冷冻消融则通过极低温(约-80 ℃)冷冻来损伤心脏组织,冷冻效应可以导致细胞内冰晶形成、细胞膜破裂,最终形成瘢痕组织。这两种消融技术都旨在通过不同的物理机制,在心房内引起细胞坏死并形成瘢痕,对各种组织产生无差别影响,因此可能会损伤心房毗邻组织,引起相应并发症。

相较于传统的导管消融,PFA将一个非常短暂而高强度的脉冲电场作用于心房肌细胞膜,通过产生纳米级的孔隙来破坏细胞膜,最终实现不可逆性电穿孔,从而诱导细胞凋亡。电脉冲的持续时间极短,几乎不产生任何热效应,这一特性也显著降低了炎症反应的发生风险。与传统方法相比,PFA的组织特异性高,作用于心肌组织时,通过电穿孔损伤心肌细胞,既保留了原组织结构,也减少了对周围组织的损害,可能有利于减少并发症。

2. PFA用于治疗阵发性房颤

2007年LAVEE等在动物实验中应用脉冲能量形成心肌细胞不可逆电穿孔,在猪的左、右心房进行心外膜消融;术后24 h取动物心脏进行组织学处理,结果显示,电极接触的心房组织形成完全透壁损伤,并达到了电隔离,而周围组织没有热损伤或坏死。2018年REDDY等首次报道将PFA应用于房颤的临床治疗,其对15例阵发性房颤患者进行了心内膜消融、7例房颤患者(除1例持续性房颤以外,其余均为阵发性房颤)进行心外膜消融。心内膜消融100%实现PVI;心外膜消融中有1例由于技术问题手术未获成功,其余6例均实现左心房后壁隔离及PVI。上述两种手术的用时相对较短,且未出现相关并发症。该项研究开启了PFA治疗房颤的新篇章。而后,REDDY等又先后发表了关于PFA治疗阵发性房颤的相关研究,术中均100%达到PVI;术后1年随访,无任何房性心律失常复发的比例平均超过78.5%,不良事件发生率<2.5%。该研究证实了PFA治疗阵发性房颤的可行性。而ADVENT研究进一步表明,PFA治疗阵发性房颤1年内的有效性和安全性均不劣于传统消融。

3. PFA治疗持续性房颤的临床研究

3.1 PFA治疗持续性房颤的有效性

PFA早期较少被用于治疗持续性房颤,其针对持续性房颤的消融策略主要为单纯PVI,临床研究也主要在亚组分析中证实了PFA 对持续性房颤的疗效。MANIFEST-PF注册研究是一项回顾性、多中心、观察性、非随机研究,共纳入了1 568例接受PFA的房颤患者,阵发性、持续性及长期持续性房颤患者分别占65%、32%和3%,其中99.2%的患者实现了PVI;术后随访1年,发现PFA在78%的房颤患者中显示出临床有效性(95%CI 76.0%~80.0%)。通过进一步的亚组分析得出,PFA治疗阵发性房颤的临床有效性高于长期持续性房颤(81.6% vs. 71.5%,P=0.001)。该研究为PFA治疗房颤的有效性提供了证据。

KUEFFER等对PFA和传统消融方法治疗持续性房颤开展了一项比较研究,纳入了533例持续性房颤患者,其中PFA组214例(40%),冷冻消融组190例(36%),射频消融组129例(24%)。患者均首次接受导管消融下的PVI治疗,术中部分有需要的患者在3D电解剖定位(3D electroanatomic mapping,3D-EAM)辅助下额外行后壁消融,术后1年内随访复查动态心电图。在控制使用/未使用3D-EAM的各组间进行对比,发现PFA组手术时间短于冷冻消融及射频消融组,透视时间亦更短;急性安全事件发生率分别为PFA组2.3%,冷冻消融组2.6%,射频消融组0.8%(P=0.243)。平均随访9.4个月后,无房性心律失常生存率分别为冷冻消融组62.1%,PFA组55.3%,射频消融组48.3%,其中前两组间的差异无统计学意义,而冷冻消融组与射频消融组、PFA与射频消融组之间的差异均有统计学意义。该研究结果表明,在首次接受PVI治疗的持续性房颤患者中,PFA和冷冻消融的疗效优于射频消融。但该研究为非随机化研究,部分持续性房颤患者额外行后壁消融等因素也可能导致偏倚。

PFA在持续性房颤患者中维持窦性心律的成功率要低于在阵发性房颤患者中。BENALI等共纳入了5项研究、共2 510例患者进行荟萃分析,结果显示,将PFA用于治疗阵发性房颤及持续性房颤患者,1年内维持窦性心律(无房性心律失常)者占比分别为79.5%(95%CI 75.7%~83.1%)和67.5%(95%CI 60.9%~73.7%);总体并发症和严重手术相关并发症的发生率分别为1.8%(95%CI 0.2%~4.8%)和0.9%(95%CI 0.3%~1.7%),而最常见的并发症类型为血管并发症(0.87%)、心包积液或心脏压塞(0.44%)和脑卒中/短暂性脑缺血发作(0.17%)。

3.2 PFA治疗持续性房颤的安全性

在阵发性房颤患者中,PFA与常规消融的术后总体并发症发生率基本一致。对于持续性房颤,通常需要进行常规PVI以外的消融,如在二/三尖瓣峡部、左心房后壁消融等。多项研究报道了PFA术中易出现冠状动脉(简称冠脉)痉挛,常在对持续性房颤患者行二/三尖瓣峡部消融,特别是当消融线位于峡部上方时出现,这些消融部位靠近冠脉。一项涉及两个中心的研究发现,对持续性房颤患者行二尖瓣峡部PFA时,冠脉痉挛的发生率约9.7%,但这种痉挛通常是亚临床性的,在靠近冠脉的部位进行消融时,预防性使用硝酸酯类药物可显著降低这一并发症的发生风险。此外,消融术后溶血导致的急性肾损伤(acute kidney injury,AKI)可能也是PFA的并发症之一。先前有报道指出,在部分房颤患者消融过程中,可能由于过多应用脉冲能量,出现了因红细胞溶解导致的AKI病例,发生罕见血管内溶血并急性肾功能衰竭。JORDAN等对射频消融、冷冻消融及PFA治疗房颤术后出现的AKI进行了比较,结果显示,PFA组的消融时间中位数为80 s,远低于射频消融和冷冻消融。在接受射频消融、冷冻消融和PFA治疗的患者中,AKI发生率分别为4.3%、1.8%和1.0%(P=0.001),以PFA组AKI发生率最低。通过减少消融应用次数、术后立即进行水化等措施,或许可以减少AKI的发生风险。因此,消融术后溶血导致的AKI,可能并不是PFA的潜在不良反应。

由此可见,在治疗持续性房颤方面,与常规消融相比,PFA可能缩短了手术时间,且治疗成功率不低于常规消融。在手术并发症方面,PFA与传统消融各有优势,PFA可能降低了食管损伤、膈神经损伤等并发症的发生率,但在心脏压塞及冠脉痉挛等并发症发生率方面可能具有更大的改进空间。

4. 持续性房颤的PFA治疗策略

PVI是所有房颤消融的基础,而临床对持续性房颤的最佳导管消融策略一直在摸索之中。在PVI的基础上增加肺静脉外的消融,理论上可能有助于改善持续性房颤的消融效果。目前主流的消融策略主要是电位消融、解剖消融,以及电位消融联合解剖消融,如碎裂电位消融、左心房后壁消融、二尖瓣峡部线性消融,还有Marshall静脉无水酒精消融等。然而,对于大部分房颤患者,除PVI以外的额外消融的疗效备受争议。早期PFA治疗房颤大部分是采用PVI,但在持续性房颤消融中面临的问题更多,对部分患者必须进行线性消融。联合三维标测或射频消融使PFA在线性消融或点状消融中的运用成为可能,PFA在持续性房颤消融中可能采用更多的策略。

PersAFOne临床试验在PFA用于持续性房颤的治疗中,较早地引入了PVI以外的其他消融策略。该研究对25例患者全部进行了PVI,并对其中的24例额外进行左心房后壁消融,部分患者在左心房后壁的基础上增加三尖瓣峡部消融,所有患者都实现了急性双向阻滞。术后检查未发现黏膜病变或肺静脉狭窄;2.5个月后进行侵入性检测,96%的肺静脉和100%的左心房后壁实现了持久隔离。该研究结果表明,PFA是对持续性房颤患者进行PVI+左心房后壁隔离的一种安全有效的消融策略,在短期内效果良好。而DAVONG等的研究中,所有45例持续性房颤患者均在PFA下完成了肺静脉、左心房后壁以及二尖瓣峡部的联合基质消融,3例患者出现并发症,表现为冠脉痉挛和低血压,经治疗后迅速好转。术后经过(107.8±59.5) d的随访,房性心律失常复发率为20%。以上单臂研究体现出PFA在持续性房颤患者中进行肺静脉、左心房后壁以及二尖瓣峡部消融,是一种安全可行的手术方式。与传统消融类似,PFA用于治疗持续性房颤时额外增加线性消融未显示获益。文献将PFA用于持续性房颤患者,通过仅行PVI与PVI联合左心房后壁隔离两组对比,术后约12个月评估房性心律失常复发情况,两组差异无统计学意义,手术并发症也无明显差异。目前为止,尚未出现针对PFA与传统导管消融在持续性房颤患者中行PVI以外的消融策略的疗效进行直接对比的报道,而PFA在除肺静脉、左心房后壁、二/三尖瓣峡部消融以外的消融策略研究也值得期待。

5. 挑战与展望

PFA治疗持续性房颤的近期疗效已得到证实,而长期疗效还有待进一步探究;其在总体并发症发生率方面与传统消融策略基本一致,但理论上能否降低并发症发生率尚未被证实。目前,PFA的消融参数还未形成统一标准,包括脉冲持续时间、脉冲次数、相位、峰值电压等关键参数,这些消融参数的改变是否会带来疗效上的差异值得关注。

持续性房颤患者行导管消融术后的房性心律失常复发率较高,如何维持PVI的持久性、进行线性消融及点状消融是目前面临的挑战。有研究使用新型双能量格点尖端消融系统(同时具备射频及脉冲电场能量)治疗持续性房颤,与单纯射频消融相比,其有效性和安全性均显示出非劣性,提示混合消融也许是一个新的研究方向。也有研究证明,心外膜导管消融联合心内膜导管消融治疗持续性房颤的有效性优于单纯心内膜射频消融。部分PFA结合三维标测可使消融更加精准和快捷。

文章来源:实用心电与临床诊疗

若涉及侵权,请立刻联系删除

关键字: