-

植入式电极设计

-

无线电源设计

-

无线数据通信设计

-

智能控制电路设计

-

生理信号采集模块

-

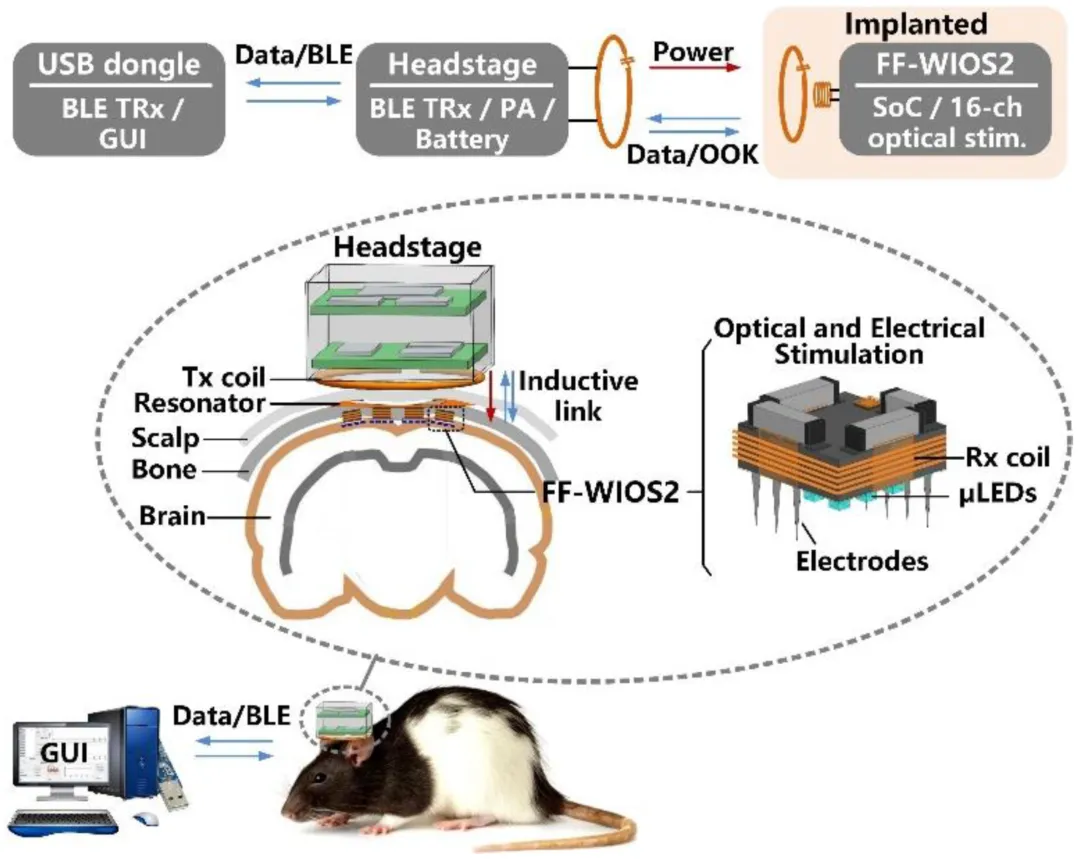

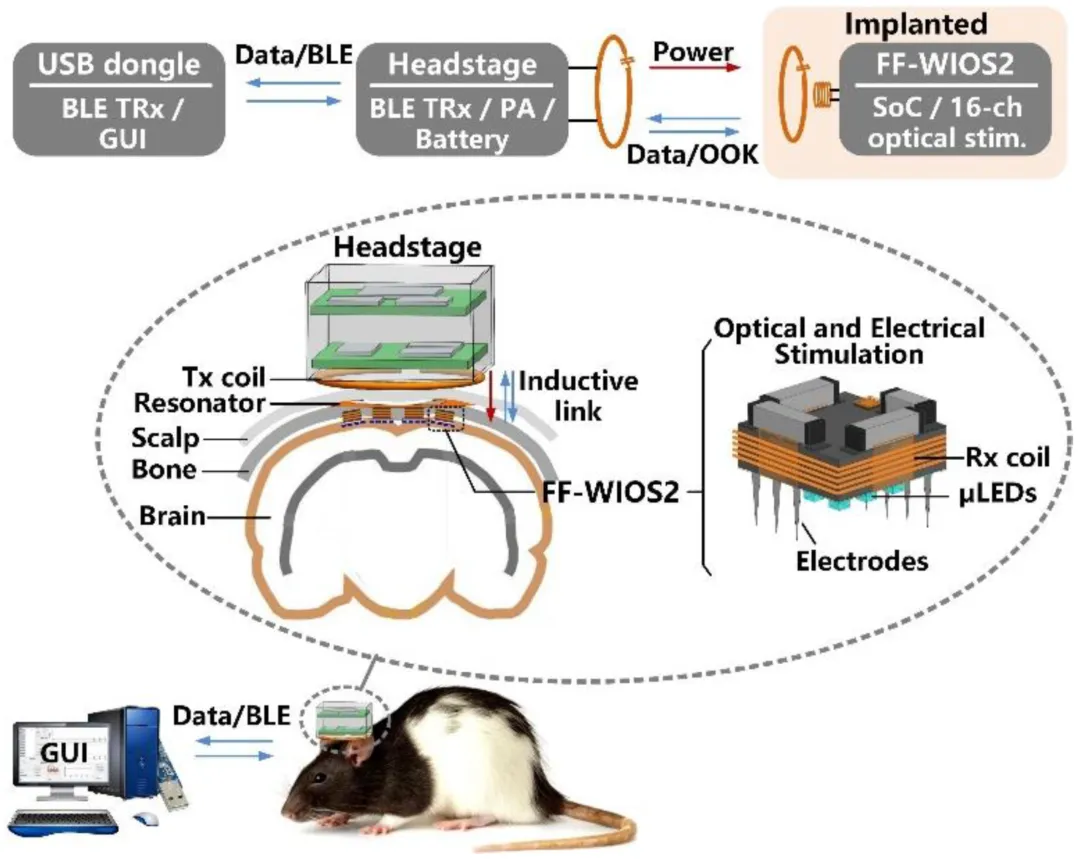

无线能量传输技术

利用线圈之间的磁性耦合实现无线电力传输,Hirose等人提出的双线圈方案即属此类[3]。该方法传输效率高,但受距离限制。

在发射端和接收端加入谐振电路,利用磁共振原理实现无线电力传输。Colak等人的微小植入装置就采用了这种方式[4]。

使用高频电磁波进行远距离无线供电,但需要解决功率损耗和辐射安全问题。

-

无线数据通信技术

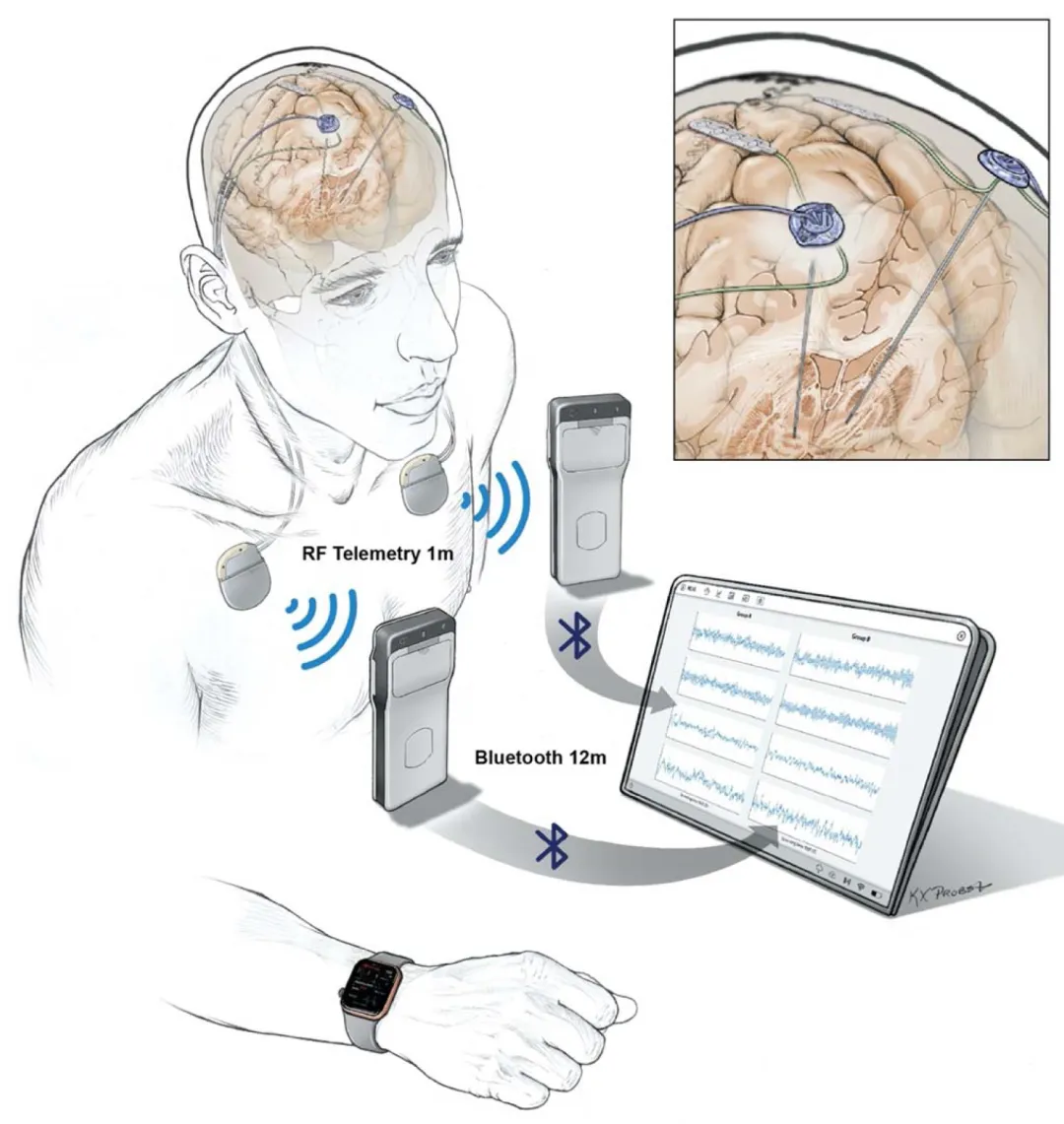

利用射频载波传输数据,可实现高速稳定的无线通信。如采用2.4GHz ISM频段的蓝牙或WiFi技术。

利用近场磁场耦合传输数据,功耗低但传输距离有限。可与无线电源技术集成。

利用体内光纤或LED实现光学无线通信,抗干扰性强但对组织透过性较差。

-

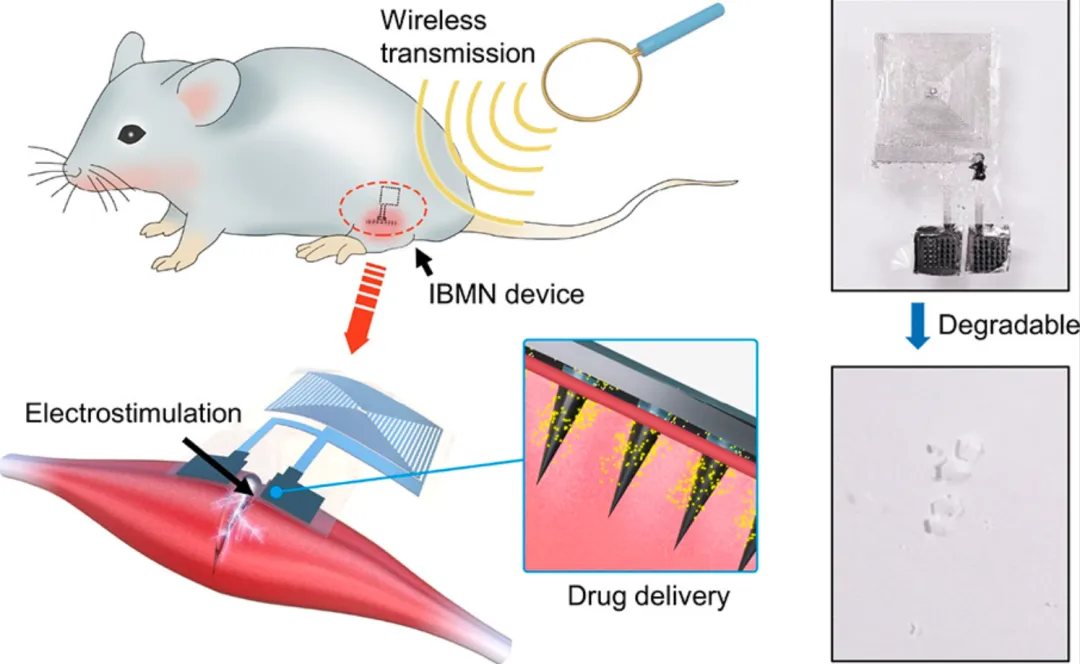

智能感知和反馈技术

采用高密度微电极阵列,实时监测植入部位的神经电活动,为自适应刺激控制提供依据[5]。

集成温度、压力、肌电等传感器,对植入部位的生理状态进行全面监测[6]。

-

生物相容性设计

-

系统集成与微型化

-

帕金森病治疗

利用无线神经电刺激技术对大脑丘脑核(STN)进行刺激,可以有效改善帕金森病患者的运动症状。Mirzakhalili等人开发了一种植入式无线神经刺激系统,在帕金森病动物模型上进行了验证[8]。 -

癫痫治疗

通过无线神经电刺激技术对海马等脑区进行刺激,可以有效控制癫痫发作。Krook-Magnuson等人在动物模型上验证了基于无线神经刺激的海马抑制疗法[9]。 -

慢性疼痛治疗

针对慢性难治性疼痛,无线神经电刺激能够有效调控相关神经通路,从而缓解疼痛症状。一些基于无线神经电刺激的植入式疼痛治疗设备已经进入临床试验阶段。 -

其他应用

此外,无线神经电刺激技术还被应用于脑卒中后肢体功能恢复、视觉失明治疗、尿失禁等领域,取得了一定的临床应用成果。

文章来源: Neuronlink

若涉及侵权,请立刻联系删除

关键字: